Avec les indépendances du XIXe siècle, l’Amérique latine a officiellement abandonné les hiérarchies raciales qui prévalaient pendant la colonisation : plus rien ne devait désormais distinguer les descendants d’indigènes, d’esclaves et de colons européens. Mais au cloisonnement ethnique de la période impériale s’est substituée une « pigmentocratie » qui fait de la couleur de peau un marqueur social.

En Amérique latine comme ailleurs, le capitalisme a édifié ses hiérarchies de classe en les adossant aux distinctions ethniques et raciales qui préexistaient. Aux deux catégories qui émergent lors de la conquête au XVIe siècle — d’un côté, les autochtones, vaincus, de l’autre, les colonisateurs espagnols ou portugais —, le développement de l’esclavage en ajoute une troisième, aux statuts juridique, ethnique et social distincts. Mais l’intégrité de ces trois groupes ne résiste pas au lent processus de métissage que connaît la région. Le XVIIe siècle voit donc émerger un système de castes qui subdivise tous ceux qui ne sont pas strictement blancs en diverses catégories juridiques basées sur leur degré de métissage ou la proportion de chacune de leurs composantes raciales.

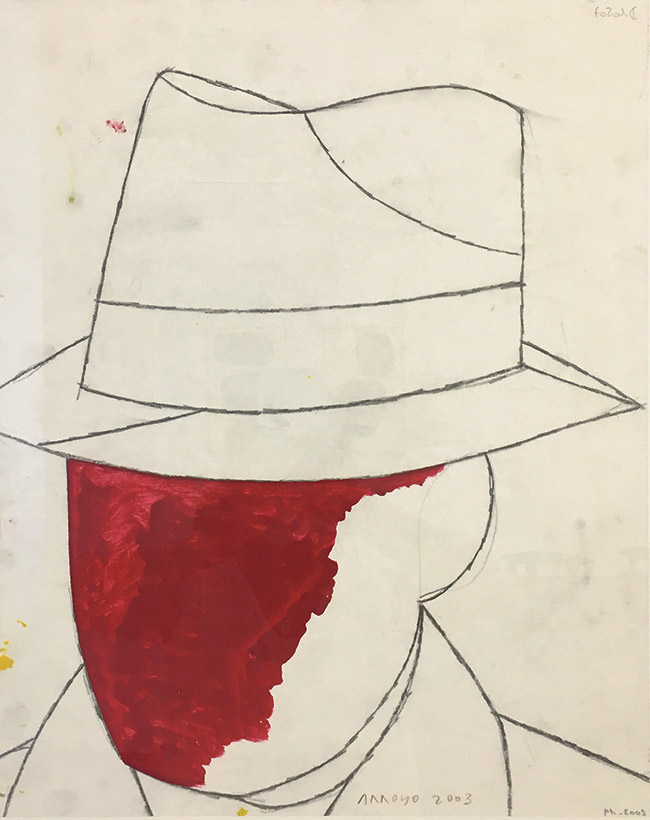

Se revendiquant des Lumières, les indépendances abolissent officiellement toute forme de cloisonnement de la société. L’espace latino-américain voit néanmoins perdurer une « pigmentocratie » qui attribue à la couleur de peau, à la texture des cheveux et à quelques autres traits physiques plus subtils une fonction de marqueur dans l’ordre social. Cette hiérarchie entre citoyens s’organise selon un gradient de catégories diffuses, un continuum des tonalités de couleur au sein duquel le critère de blancheur n’est pas une affaire de « pureté » de sang, mais le résultat de circonstances : le fait que l’on vous considère comme blanc dépend du lieu et du contexte, et peut éventuellement s’accommoder d’une lignée de couleurs « douteuses », contre de solides garanties en termes d’éducation et, surtout, de capitaux. De ceux qui paraissent indubitablement blancs à ceux qui ne le sont manifestement pas apparaît toute une palette de qualificatifs ambigus pouvant parfois se recouper : indien (indio), métis (cholo), brun (pardo), marron (moreno), basané (morocho), chinois (chino), mulâtre, café au lait, etc. La logique est implacable, mais flexible. Ambiguïté et porosité permettent au système de perdurer et de s’adapter aux contingences.

Dans le monde anglo-saxon, où le métissage est moins prononcé et la présence de colons blancs plus importante, les hiérarchies raciales s’organisent de façon plus tranchée : d’un côté, les Blancs ; de l’autre, les Noirs. Comme le stipule la règle de l’unique goutte de sang (one-drop rule), le seul Blanc qui vaille l’est à 100 %. Une seule goutte de sang d’une autre origine convertit ipso facto en non-Blanc, c’est-à-dire en Noir. À la différence de son équivalent latino-américain, le modèle anglo-saxon exècre les mélanges : dernier État des États-Unis à avoir aboli les lois interdisant les mariages interraciaux, l’Alabama n’a consenti à cette mesure qu’en 2000. En Amérique latine, les législations racistes de ce type ont en général disparu deux siècles plus tôt. Parfois avant.

La différence entre ces deux systèmes se reflète dans des récits nationaux distincts. Aux États-Unis, on se convainc que la nation naît d’un groupe ethnique particulier, semblable à ces Pères fondateurs irréductiblement blancs et anglo-saxons. L’ethnos est ici antérieur à la fondation de la nation ; une fois celle-ci advenue, elle est supposée accueillir dans son giron d’autres groupes qualifiés de « minorités », dans un processus pouvant éventuellement aboutir à une société multiraciale. Ce multiculturalisme propose un récit dans lequel les minorités s’intègrent à leur environnement, mais restent néanmoins perçues comme différentes, chacune avec ses couleurs et ses coutumes propres. Le rôle fondamental échu aux Blancs ne s’en trouve guère affecté. On sépare, on ne mélange pas.

L’Amérique latine ne s’est jamais souciée de définir l’appartenance ethnique de ses « pères fondateurs ». Une fois arrachée aux couronnes espagnole et (de manière différente) portugaise, la souveraineté est réputée siéger entre les mains du peuple. Au lieu de s’appuyer sur un ethnos préexistant, les processus de formation nationale relèvent plutôt d’une ethnogenèse. Le mot « créole » traduit cette indétermination : apparu à l’origine pour qualifier les Noirs nés en Amérique, il s’est peu à peu imposé comme un terme générique pouvant désigner aussi bien une population mélangée que toute personne née sur le continent, indépendamment de son origine. Ici, les élites dirigeantes de la majeure partie de l’Amérique latine promeuvent des récits nationaux fondés sur le principe d’hybridation : nation « métissée » au Mexique, « démocratie raciale » au Brésil, ou nation « café au lait » au Venezuela. Au contraire, d’autres pays — tels que l’Argentine — se conçoivent historiquement comme à la fois blancs et européens.

Dans un tel contexte, les mouvements populaires qui émergent dans la région au XXe siècle accordent assez naturellement la priorité aux identités de classe. Du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au Mexique à celui des travailleurs (PT) au Brésil, en passant par l’Alliance populaire révolutionnaire américaine (APRA) au Pérou ou le péronisme en Argentine, la plupart des formations politiques liées à la gauche s’adressent — y compris, le plus souvent, dans leur nom — à des citoyens définis par leur condition de travailleurs ou de paysans. Le péronisme argentin s’avère particulièrement habile dans ce domaine. Le « travailleur » auquel il s’adresse est également appelé cabecita negra (« tête noire ») : un travailleur à la peau foncée, mais toujours défini en termes de classe. Une telle ambivalence remet en question la vision d’une nation « blanche », sans pour autant promouvoir une organisation sociale sur des bases raciales, ce qui n’eût pas été sans risque dans un pays où les classes sociales se composent de segments multiples et mélangés, dont beaucoup sont d’origine européenne.

Trois mécanismes changent progressivement la donne. Le premier tient à la ténacité militante des groupes indigènes ou afro-descendants, mobilisés sur les questions de racisme. Le deuxième facteur est lié à l’amplification du néolibéralisme, qui affaiblit l’action publique et réduit la capacité de l’État à « faire nation » en attribuant des droits à ses citoyens. Enfin, le multiculturalisme et les « politiques de l’identité » importés du Nord imprègnent peu à peu les discours. Ils sont parfois véhiculés par des organisations non gouvernementales (ONG), des universitaires et des militants. Mais la défense des identités alimente également les discours de la gauche, soucieuse d’effacer les humiliations imposées à des citoyens considérés comme « de seconde classe ». En Bolivie, puis en Équateur, l’arrivée au pouvoir de MM. Evo Morales (2006-2019) et Rafael Correa (2007-2017) provoque un bouleversement de l’ordre constitutionnel et l’instauration d’États « plurinationaux ». Au Brésil, le PT met en place un système de discrimination positive en 2008, avec des quotas de places à l’université réservées aux Noirs et aux indigènes, une première dans le contexte régional.

Adossée à des politiques sociales privilégiant les plus nécessiteux — et donc, souvent, les moins blancs —, cette affirmation d’un droit à la différence déchaîne, en retour, l’expression d’un racisme d’autant plus violent qu’il s’accompagne d’une perte de privilèges. Lors du coup d’État de 2019, la droite conservatrice bolivienne donne libre cours à sa détestation des « Indiens » et de leur culture : elle en brûle les drapeaux, en piétine les symboles culturels. Hugo Chávez, élu président du Venezuela en 1998, et M. Pedro Castillo, qui vient de remporter la présidentielle péruvienne, ont également essuyé les lazzis racistes des franges réactionnaires de leurs deux pays.

Mais les nouveaux objectifs affichés par les gouvernements progressistes suscitent également des débats légitimes sur la meilleure manière d’articuler lutte contre les discriminations et réformes sociales. Au Brésil, par exemple, le système de discrimination positive précité provoque d’intenses discussions, certains progressistes se disant préoccupés devant ce qu’ils perçoivent comme l’introduction d’un mode de classification raciale à l’anglo-saxonne déconnecté des réalités locales. Controverse théorique ? Peut-être pas : dans le débat public, il fut bientôt question de nommer des commissions d’experts dans les universités pour faire la chasse à la « fraude raciale » et déterminer sur des bases prétendument objectives qui était noir et qui ne l’était pas.

Toute stratégie comporte des coûts : une politique axée sur les questions raciales peut contribuer à affaiblir les identités de classe, et vice versa. Des Tzotziles du Mexique aux Mapuches du Chili et d’Argentine, l’Amérique latine compte des centaines de peuples autochtones qui vivent en minorités dans des sociétés qui les excluent ou les discriminent de multiples façons. Cela vaut également pour les dizaines de groupes d’Afro-descendants vivant en communautés, comme les Raizals en Colombie ou les Quilombolas au Brésil, et qui réclament eux aussi leurs droits à la terre et à l’égalité. Pareilles revendications, surtout lorsqu’elles se heurtent à de fortes résistances, conduisent inévitablement ceux qui les défendent à renforcer leur identité collective et à tracer une ligne de démarcation entre « nous » et les autres.

Il existe par ailleurs des groupes de victimes du racisme qui ne vivent pas en communautés et ne s’identifient pas nécessairement à un groupe ethnique particulier. Il s’agit des millions de personnes à la peau plus ou moins foncée qui composent le gros des classes populaires. Une minorité ? Au contraire, il s’agit du groupe démographique le plus important du continent. Ces populations peuvent être amenées à réactiver leur sentiment d’appartenance ethnique, pour de multiples raisons. Hervé Do Alto et Pablo Stefanoni montrent par exemple que, en Bolivie, la part de la population se revendiquant « blanche » « chute radicalement de 26 % à 11 % » entre 2000 et 2006, tandis que celle se déclarant « indigène » bondit de 10 % à 19 % (1). Le plus souvent, toutefois, ce groupe social n’affiche qu’une conscience vague de sa condition de descendant d’un peuple africain, ou d’un peuple autochtone, voire d’un mélange des deux. Il s’agit généralement de personnes pauvres, qui savent d’expérience qu’entre la couleur de leur peau et les difficultés de leur sort il existe un lien causal.

Pour elles, une politique antiraciste qui consisterait à les considérer comme un groupe différent du reste de la société n’aurait guère de sens, puisqu’elles « sont » la société, ou sa composante majoritaire. Dans certains pays, comme le Brésil, le militantisme afro-descendant vise entre autres objectifs à convaincre la population en général de s’identifier à la minorité au nom de laquelle il s’exprime. Mais est-ce toujours possible, voire souhaitable ? Le fort degré de métissage de la société brésilienne n’a pas fait disparaître le racisme, loin de là, mais il a eu pour effet de rendre poreuses les catégories traditionnelles de l’assignation raciale. La seule communauté qui fasse spontanément sens, en général, pour une personne n’ayant pas la peau blanche, c’est celle du quartier où elle vit.

Ezequiel Adamovsky

Auteur de Historia de la Argentina. Biografía de un país, desde la conquista española hasta nuestros días, Crítica, Buenos Aires, 2020.